Friuli: Prove di dialogo alla pari

CONTESTO STORICO

In regione negli ultimi anni il tema delle aree marginali è stato sostanzialmente affrontato come un problema di risorse pubbliche.

Seguendo i termini del dibattito sulla questione, si trovano decine di contributi di vari esponenti politici, della società civile e del settore produttivo invocare zone a tassazione speciale per le aree montane della regione o chiedere pingui investimenti pubblici per rilanciare uno specifico settore o per costruire infrastrutture, soprattutto di tipo turistiche.

L’insieme di queste richieste avrebbe come obiettivo contenere il declino economico, demografico e quindi culturale di quei territori.

Tuttavia sembrano non curarsi del fatto che questo declino ha radici lontane e se non si affronta il problema partendo dalla radice, si rischia di non riuscire a cambiare il destino di una comunità.

Già dagli anni ’60 l’industrializzazione ha portato le popolazioni periferiche e montane a muoversi verso la pianura e le città. In base ai dati censuari sulla popolazione (1951-2011), si osserva come sia proprio la decade successiva al boom economico, 1961-1971, a registrare il maggior deflusso di abitanti dalla aree marginali, -21%, un calo doppio rispetto sia a quello registrato nel decennio precedente e sia a quello del decennio del terremoto.

Di fronte a cambiamenti storici di lungo periodo il nostro territorio ha potuto erigere ben poche barriere: le condizioni di vita in pianura e nei centri urbani erano significativamente migliori secondo troppe declinazioni diverse (lavoro, educazione, commercio, divertimento, case, logistica, cultura, servizi pubblici e privati) per non attrarre persone e lavoro dai contesti periferici.

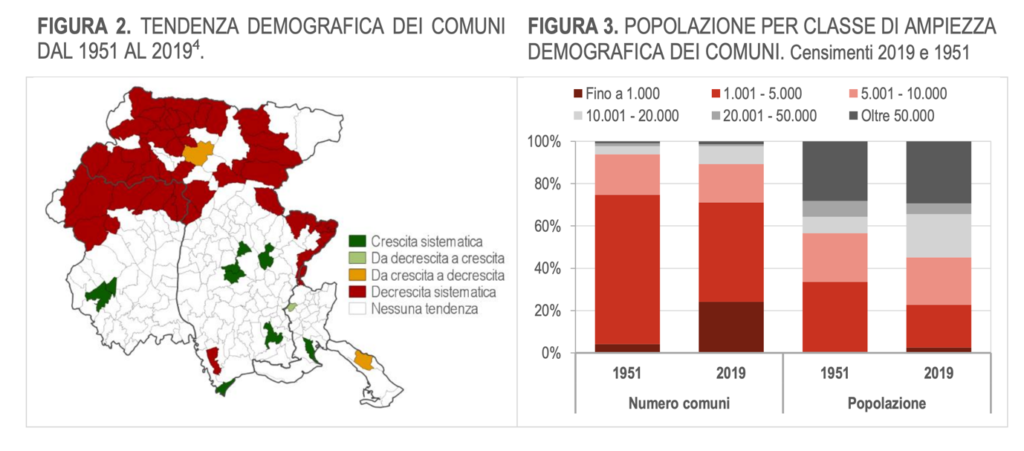

Il risultato è stato un processo di lento e inesorabile addensamento della popolazione: attualmente in FVG solo l’11% dei Comuni ha più di 10.000 abitanti ma qui vive il 55% della popolazione regionale. Dal 1951 al 2019 nell’area montana ben 44 comuni a ogni censimento registrano un calo di popolazione. Sono comuni di piccole o piccolissime dimensioni (35 non superano i mille residenti, gli altri nove non superano i 5 mila), distribuiti per la quasi totalità nelle zone altimetriche di montagna delle province di Udine (33 comuni) e Pordenone (8). In questi comuni si contano, nel 2019, 35 mila residenti; nel 1951 erano quasi il triplo (97 mila): un calo demografico che potrebbe indurre una domanda sull’opportunità amministrativa e istituzionale di mantenere in essere enti così piccoli.

Di fronte a questo impoverimento della trama delle attività economiche e sociali, politiche fiscali accomodanti (esempio: zone a tassazioni speciali o investimenti pubblici) possono verosimilmente portare a risultati contenuti poiché investire lì dove mancano le precondizioni dello sviluppo è poco lungimirante.

Infatti, lo spopolamento del territorio, indebolendo la rete delle relazioni e riducendo così l’espansione dei mercati e il processo di specializzazione, limita il processo di accumulazione delle conoscenze che è alla base, in termini economici, della crescita della produttività del lavoro. Perdendo capitale sociale e umano, si perde capitale economico.

Questo è quanto accaduto in molte zone marginali della regione: le competenze accumulate nei secoli non sembrano aver retto il cambiamento epocale dell’industrializzazione italiana. E per quanto alcune competenze rimangono vive (si pensi all’industria del legno), lo spettro delle possibilità economiche è lì sempre più piccolo in un mondo in cui le opportunità aumentano.

Una scarsa quantità di capitale umano e sociale non ha riflessi solo sulle condizioni di sviluppo economico, ma influisce anche sulla quantità e qualità delle proposte avanzate per contenere il declino delle aree periferiche. Disegnare buone politiche è un lavoro difficile, che richiede competenza.

Abbiamo visto come il sistema di fiscalità di vantaggio in montagna abbia portare aziende della pianura a stabilirsi in montagna più che favorire la nascita di nuove aziende, trasferendo sostanzialmente reddito da una zona all’altra. Peraltro, le concentrazioni di aziende le troviamo nella pedemontana: si pensi al Carnia Industrial Park o al NIP a Maniago.

Già ora esistono incentivi importanti per gli insediamenti nelle zone periferiche, ma non sembrano sortire grandi effetti: il punto è che se anche le tasse fossero zero, lì dove non c’è un ecosistema adatto alla vita aziendale (pubblica amministrazione efficiente, infrastrutture, un adeguato mercato del lavoro, qualità della vita, ecc…) ben poco potrà svilupparsi di solido e duraturo. Lo stesso discorso può farsi riguardo l’efficacia di investimenti di tipo infrastrutturali in territori depauperati di capitale umano e sociale, con l’aggravante che investire molto nelle zone marginali implica investire meno in zone più importanti dal punto di vista demografico, sociale ed economico, con effetti negativi sull’intero sistema economico regionale.

In sintesi, la convenienza economica, l’opportunità politica, la difficoltà nell’individuare gli ambiti di investimento, la qualità della spesa pubblica, la durata degli interventi, la sostenibilità di medio-lungo periodo di un tale approccio pubblico che per sua natura nasce esogeno, esterno alla comunità, sono alcuni dei motivi per dubitare dell’efficacia di interventi siffatti.

In aggiunta l’evoluzione culturale si è affievolita con il calo demografico: le istanze identitarie avanzate sono spesso legate a dinamiche storiche e culturali di decenni fa e operano, ora, più come freno che come forza di sviluppo, mancando un processo di ridefinizione che faccia il conto con la realtà contemporanea: le più recenti narrazioni sulla montagna sono quelle di un ritorno all’origine, di recupero di lavori di un tempo, di ripristino degli spazi naturali.

Prospettive declinate al passato, non al futuro.

IL PROBLEMA? RICONOSCERSI

Per questo sembra logico affrontare il problema partendo dalle precondizioni, ovvero: come riattivare un circuito virtuoso per l’accumulo di capitale sociale e umano in questi territori?

Lì dove sussistono di nuovo le precondizioni per lo sviluppo gli investimenti pubblici e privati portano a risultati economicamente rilevanti per tutti.

Da un lato, ci si può infatti immaginare che si possa lasciare tutto in mano alla Storia che con il suo strumento principale, il Tempo, può riportare la società ad avere un rinnovato interesse per quei luoghi. Un percorso lungo, doloroso nel suo incedere e a basso tasso di prevedibilità.

Dall’altro lato, però, che è poi l’aspetto più interessante della questione, la domanda appena posta potrebbe intendersi in questo modo: si può agire in maniera diretta, endogena, per riattivare un processo di accumulo?

Rispondere a questa domanda implica innanzitutto chiedersi quali politiche/scelte siano adatte ad attivare reti di relazioni più complesse e strutturate rispetto alle reti esistenti, volte a promuovere lo sviluppo del territorio secondo scelte e processi determinati dalle comunità che abitano queste aree in relazione con il contesto di riferimento. Poi, richiede una riflessione su chi sia il soggetto responsabile di scegliere le migliori opzioni per lo sviluppo di quel territorio. La questione nasce da una semplice constatazione: le risorse per il rilancio montano non provengono dalla montagna, che non ne ha, ma dai territori che generano le risorse in eccesso che possono essere poi investite in montagna. In estrema sintesi: in che quota è bene che siano i locali a dover dare le direzioni di investimento e in quale quota è giusto che siano soggetti esterni (es.: la Regione, lo Stato, l’EU) a doverlo fare.

Non solo a livello montano o nelle aree marginali, sappiamo che i risultati migliori si ottengono quando tutti i soggetti interessati ad un progetto di sviluppo sono coinvolti nel processo di scelta (gli stakeholder, come solitamente chiamati). Essenzialmente, gli abitanti delle zone marginali non possono escludere gli altri cittadini che vivono anche senza abitarli quei luoghi; di contro, i cittadini non possono non considerare le istanze di chi quei luoghi li vive e vi abita.

Da un lato abbiamo un enorme territorio dalle potenzialità forse non ancora espresse compiutamente con pochi abitanti; dall’altro abbiamo un territorio più o meno saturo di attività sociali ed economiche dove vive oltre il 90% della popolazione regionale. Ma affinché questi due soggetti siano messi in condizione di un avere un dialogo proficuo, devono in qualche modo riconoscersi e percepirsi alla pari. In termini economici serve un contesto che riduca la distanza fra le forze in campo, o per lo meno provare a ridurre la differenza di potere negoziale fra le parti.

Questa idea di parità nella negoziazione è un aspetto importante a cui spesso si da poca attenzione. Eppure, l’idea stessa di crescita inclusive (inclusive growth), così fortemente sostenuto a livello europeo fin dal 2010, parte dalla pari dignità delle istanze di tutti gli attori coinvolti nei processi economici. Società in cui si promuove una sostanziale parità di accesso alle possibilità offerte, sia in termini di servizi pubblici sia di funzioni che determinano la qualità della vita, sono società che crescono più velocemente e risultano più resilienti.

E’ l’architettura istituzionale stessa a creare una frizione fra i “cittadini” e i “locali” – i primi sono i visitatori delle aree marginali, i secondi le abitano – per una semplice ragione: i flussi di risorse impiegati per investimenti materiali (es.: infrastrutture) o immateriali (es: servizi, normative) nei territori marginali competono con gli investimenti nelle aree non marginali della regione e viceversa. Questa competizione per le risorse mette in chiaro l’importanza di una maggior parità nella negoziazione fra locali e cittadini se vogliamo una crescita complessiva del territorio non basata sullo sfruttamento del più forte sul più debole: quando una delle due parti ha troppa forza negoziale, lo stanziamento di risorse rischia di riflettere più la diversa forza contrattuale che l’opportunità economica (e/o sociale, culturale) dell’investimento.

Se impostiamo il problema in questo modo, cioè se riconosciamo che l’architettura istituzionale in essere, immutata almeno dalla creazione della Regione, a essere vincolo ad una maggior equità nelle relazioni fra locali (dispersi in piccoli Comuni) e cittadini (aggregati in grandi Comuni e dominatori degli altri enti territoriali), allora si può partire da questo ambito per ragionare su come trovare una nuova quadra nei rapporti fra locali e cittadini.

C’è ad esempio da chiedersi come i 162.000 locali suddivisi in 80 comuni aventi una densità media di poco più di 2.000 abitanti possano dialogare con il resto della regione, 135 comuni per oltre 1 milione di cittadini e una dimensione media comunale pari a 4 volte quella montana, 7.800 abitanti. Anche senza chiamare in causa gli altri enti territoriali, c’è una sproporzione di forze e di organizzazione che non viene mai sottolineata a sufficienza quando si discute di politiche per le aree marginali: fra questi gruppi il dialogo non potrà che partire da posizioni impari.

Negli anni, questa idea di avvicinare le istanze della montagna al resto della regione è stata una delle motivazioni che ha portato a costruire contenitori istituzionali sovra-comunali, in linea con le buone prassi internazionali. Ma non è bastato: enti di secondo livello sono risultati poco efficaci nel creare una visione comune della montagna che potesse poi trasformarsi in azioni di politica economica. Questo anche perché, a parere di chi scrive, è stata la pianura a concedere le aggregazioni di secondo livello (si pensi alle UTI) che ne ha definito modalità e funzioni secondo le proprie esigenze. A tal proposito, si guardi la recente storia delle cinque nuove Comunità di Montagna (chiamate a sostituire le UTI).

Se le intendiamo come soggetti portatori di istanze specifiche rischia di portare poco lontano. Infatti, da un lato bisogna partire col riconoscere che in regione viviamo già una conflittualità fra territori e ampliare il numero dei potenziali concorrenti, senza dar loro la forza effettiva di partecipare alla competizione per le risorse, non faciliterà un dialogo costruttivo e, anzi, disperderà le forze. Inoltre, le Comunità di Montagna nascono innanzitutto come aggregazione su base territoriale, e non su base economica o sociale. E nascono per contenere le istanze dei territori marginali più che per favorire un percorso di istanze comuni all’intero territorio montano (art. 19 della legge istitutiva: “Le Comunità di montagna (…) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione” – grassetto aggiunto). La Regione, ente superiore, concerta i piani di sviluppo di ognuna delle cinque Comunità: non si pone l’obiettivo di arrivare ad una sintesi unica. Per questo, non c’è parità di relazione in questa forma di dialogo né volontà di riconoscere un’area problematica come un unicum: se da un lato l’atteggiamento della Regione potrebbe essere riassunto col famoso adagio “dividi et impera”, dall’altro bisogna rimarcare che questi territori, anche recentemente, non hanno posto in essere azioni per il reciproco riconoscimento al fine di unire le Comunità, ampliandone così la dimensione operativa e la forza negoziale.

In sostanza, la Regione non deve imprimere particolare pressione per realizzare i propri scopi nel dialogo con Comunità già divise fra di loro (e in alcuni casi, divise anche al loro interno): le responsabilità sono condivise.

Una soluzione al problema, puntare verso una parità nella forza negoziale, deve considerare necessariamente percorsi volti ad aumentare la forza negoziale dei soggetti più deboli, i locali nel nostro caso.

UN SOGGETTO UNICO

Ed ecco il punto centrale: se ci immaginassimo un unico soggetto, un unico ente amministrativo indirizzato a governare un territorio vasto ma economicamente omogeneo, portatore di istanze di sviluppo comuni, questo ente aumenterebbe notevolmente la forza negoziale di questi territori rispetto al resto della regione.

Un ente siffatto, capace di governare non poche migliaia di cittadini in una vallata, ma decine di migliaia in più vallate, avrebbe le risorse economiche e le competenze per svolgere funzioni di pianificazione più complesse delle attuali. Sarebbe così più semplice negoziare investimenti e progetti di medio lungo periodo.

Il processo endogeno che porta alla formazione di un ente del genere sarebbe la precondizione per riattivare processi di accumulo di capitale sul territorio: la necessità di trovare una visione comune sulle esigenze e possibilità dei territori marginali, unita alla richiesta di identificare una traiettoria di sviluppo per questi territori, creerebbero già le condizioni per un rinnovato processo di accumulo secondo forme e modi determinati all’interno della comunità stessa.

Un ente unico, forte di questa rinnovata unità d’intenti, potrebbe negoziare con maggior forza e competenza con le altre realtà istituzionali a livello regionali ed extra-regionale. E lo potrebbe fare proprio in funzione del processo di sintesi necessario sia alla creazione dello stesso, sia al continuo rinnovamento delle ragioni stesse che sostengono un percorso di unità.

In fondo, già oggi ci sono funzioni amministrative intercomunali che permettono di poter avere servizi complessi a costi contenuti in ambiti quali, ad esempio: servizi sanitari e sociali, polizia, pianificazione, turismo, cultura.

Non solo: gli statuti per ora approvati dalle Comunità di Montagna mettono a fattor comune quasi tutte le funzioni comunali.

A livello di servizi, quindi, si tratterebbe solo di trasformare l’ente di secondo livello in ente di primo livello, a elezione diretta. Un processo democratico a misura non degli enti comunali esistenti, ma a misura di comunità di senso e di destino.

Il passaggio dagli enti di secondo livello (Uti, Comunità di Montagna, ecc.) ad enti di primo livello attraverso processi aggregativi svolgerebbe una funzione chiave: segnalare che questi territori e i loro abitanti sono capaci di trovare accordi vincolanti e riconosciuti attraverso percorsi democratici. Non basta dire di essere uniti, serve dimostrarlo in maniera fattiva: servono azioni forti e vincolanti, e i processi democratici sono la chiave per dimostrare la volontà unica di seguire un certo percorso.

Per questo, fra le varie possibilità che potrebbero funzionare per segnalare questo rinnovato impegno, la fusione di Comuni è sicuramente uno strumento adatto allo scopo e conosciuto. Uso il termine “fusione” nel senso giuridico previsto “dall’articolo 133 della Costituzione e dall’articolo 7 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, consiste in un processo di accorpamento e soppressione di più comuni preesistenti finalizzato ad istituire un nuovo Comune unico”: uno strumento già presente nell’ordinamento nazionale e locale.

Seguendo questa strada, si potrebbe disegnare un percorso a tappe, per accrescimento, al fine di favorire un processo democratico chiaro e inclusivo, che parta dalla fusione di Comuni limitrofi per arrivare al Comune di vallata per poi aggregare aree più o meno ampie, fino al Comune unico.

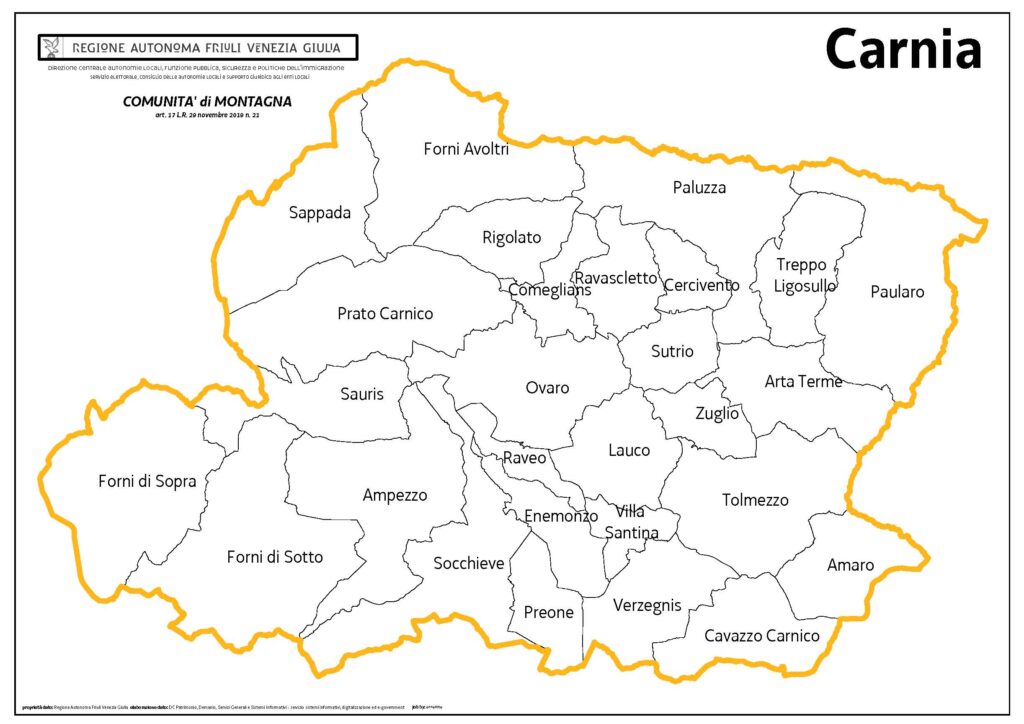

Si pensi alla Carnia, circa 35.000 abitanti: anche grazie agli strumenti tecnologici e alle conoscenze in ambito di disegno istituzionale, è facilmente immaginabile un unico ente che amministra l’intera area. Lo stesso si può dire per la Val Canale e Canal del Ferro o per le Valli del Natisone. Realizzare macro-Comuni montani sarebbe sicuramente un grande passo in avanti nella capacità di riconoscersi e di governare i processi da parte di quelle comunità.

In un momento successivo, questi macro-Comuni possono organizzarsi come un’unica Comunità montana, seguendo un approccio istituzionale basato sugli enti di secondo livello o potrebbero, ancor più coraggiosamente, avviare una seconda fase di fusioni (es.: Carnia con Val Canale-Canal del Ferro; Valli del Natisone con la Valle del Torre) per rafforzare ancor di più la coesione economica e sociale di questi territori.

Sia durante che al completamento di questo processo di aggregazione, queste realtà potrebbero dialogare con i “cittadini” con maggior consapevolezza e forza negoziale, a tutto beneficio sia delle aree marginali che della pianura urbanizzata.

UN ORIZZONTE POSSIBILE

E’ un risultato perseguibile, ovvero esistono le condizioni per arrivare ad un unico ente per le Comunità della Montagna?

Osservando le dinamiche politiche in corso nell’ambito montano, la risposta dovrebbe essere: no, non è un risultato attualmente conseguibile. Nessuna amministrazione locale vuole rinunciare alle sue, oramai modeste, prerogative. Sembra si continui a ritenere immodificabili le aggregazioni democratiche dei Comuni, come se le condizioni che hanno portato alla loro creazione continuino a sussistere.

Alcuni esempi: come pensare che Dogna, come ente amministrativo, debba essere trattato oggi, che conta poco più di 150 abitanti, come nel 1951 quanto di abitanti ne vantava poco meno di 1000; o Comeglians, da 1839 abitanti nel ’51 a poco meno di 500 oggi; o Barcis, da 1056 a poco meno di 250. E la lista potrebbe continuare (Tarvisio, dal ’51 a oggi ha perso oltre il 35% degli abitanti).

Senza un cambio di atteggiamento da parte dei gruppi di interesse/società civile della montagna e delle aree marginali, questi territori rimarranno alla mercé, si dell’invecchiamento della popolazione e delle esigenze dei “cittadini”. Sono territori, in sostanza, già privi di autonomia: al massimo riescono a ritardare l’impatto delle scelte prese a livello regionali. Anche per questo la Regione, e soprattutto i territori regionali della pianura industrializzata, non hanno alcun interesse nel vedere a far crescere un soggetto autorevole che compete per le risorse pubbliche a disposizione.

Tuttavia, a ben vedere, il processo di aggregazione dei comuni sembra essere una soluzione a cui si andrà inesorabilmente. Man mano che i Comuni si spopoleranno, sarà necessario operare delle fusioni, probabilmente attraverso un processo esogeno, cioè imposte dall’alto, atto a ridurre gli spazi d’azione di Comuni troppo piccoli per sopravvivere come enti amministrativi autonomi. Un percorso volto a contenere la spesa, non di rilancio o di sviluppo,

In un certo qual modo, la direzione è già tracciata: è ineluttabile.

Spetta ai territori marginali averne consapevolezza e reagire, offrendo non solo un’idea di sviluppo, ma un processo attendibile e concreto per realizzarla attraverso percorsi di condivisione e di sintesi democratica.

Se la montagna, come spesso viene retoricamente asserito, si ritiene un unicum diverso dal resto del territorio, ha ancora poco tempo per dimostrarlo nei fatti.

Paolo Ermano

Nota di redazione: a proposito di governance dei territori montani segnaliamo per confronto l’intervista di Andrea Copetti al gruppo dei giovani amministratori carnici Cumò: La Carnia di oggi: politica, giovani, nuove reti.

Vanni Treu

IN MERITO AL CONTESTO STORICO:

Concordo con te che le persone che affermano che, la soluzione per affrontare la questione delle aree marginali, si possa risolvere invocando un sistema di tassazione speciale, siano prive di visione in generale, e che, in fondo in fondo, anche loro siano consapevoli che si tratti di affermazioni utopiche per consolidare posizioni di vantaggio, a volte anche personali, e null’altro, siano essi politici o imprenditori o componenti della società civile.

Aggiungerei alla tua analisi storica alcune considerazioni.

A d esempio, in merito al fatto che la popolazione nelle aree montane del FVG, abbia cominciato a diminuire nel momento stesso in cui, il sistema economico locale ha cominciato a spostarsi, (per ovvi motivi di reddito e qualità della vita), dal settore primario a quello della produzione industriale.

Poi, per essere precisi, direi che i movimenti di popolazione dalle Terre Alte verso il fondo valle, (Tolmezzo e Maniago ad esempio), traggono in inganno: in realtà quei Comuni di fondovalle non si sono consolidati negli anni, ma hanno semplicemente drenato popolazione dai Comuni delle Terre Alte verso il fondovalle.

Ciò ha determinato che, passando da un sistema economico basato sulle “…competenze accumulate nei secoli…” e fortemente legate al settore primario, ad un sistema economico comunque diverso, anche la conoscenza del “saper” vivere in montagna si è andata perdendo nel corso dei decenni. Questo è quello che mi piace definire il fenomeno dello “spaesamento dei montanari” che, mentre con il corpo vivono in un luogo, con la testa vorrebbero che quel luogo fosse, impossibilmente, diverso.

Infatti, il nuovo “saper vivere” in montagna poco ha a che fare con il territorio, e molto con modelli di vita tipicamente importati dalle città. Aggiungerei a questa tua analisi anche un concetto, (per nulla noto a chi la politica decisionale la mastica quotidianamente), ovvero che nel secolo scorso, ed anche in questi primi decenni del nuovo millennio, si è cercato di risolvere la questione montana sempre dentro i confini della mera scienza geografica, ed alle volte dentro concetti storici. Se uno desidera studiarla da vicino, la montagna è altro: essa è fatta da gente e da imprese che quotidianamente la vivono!

Poi ancora alcune considerazioni su CIP & NIP: come dici tu, oltre a spostare aziende dalla pianura al fondo valle, non hanno fatto altro che spostare anche popolazione dalle Terre Alte al fondo valle, senza essere capaci di attrarre popolazioni da altri luoghi (città o contesti fortemente urbani). In altri casi anche imprese che erano gioielli delle Terre Alte, si sono spostate verso luoghi infrastrutturati per aumentare la loro crescita. Da anni oramai, la popolazione dalle Terre Alte non si ferma più nel fondovalle, ma prosegue oltre il proprio fondo valle!

Infine, un’ultima considerazione sulla tua analisi storica: per troppo tempo, ed ancora oggi, si celebrano gli emigranti che dalla montagna friulana andavano in giro per il mondo, ora è arrivato il momento di celebrare chi, nella montagna friulana decide, nonostante tutto di rimanere. In fondo, si tratta di forme nuove, di segnali deboli di cambiamento!

IN MERITO ALL’IDENTITA’

Concordo con Paolo quando afferma che sia necessario che si recuperi l’identità del vivere e lavorare in montagna. Forse proprio a partire dal concetto di “montanità” che è diverso da quello di “montuosità” derivato da condizioni geografiche, di perimetrazioni, di altimetria, etc…

Ed allora va detto a lettere più chiare: la negoziazione dell’assegnazione delle risorse e del loro utilizzo non può avvenire fra rappresentanti (pochi) di territori montani e rappresentanti (tanti) di città. Per ben che vada, la negoziazione stessa la vince chi la montagna la vive due settimane all’anno: da turista! E credimi, il turista non coglie le esigenze di chi la montagna la vive 52 settimane all’anno.

Ritengo comunque che la soluzione proposta, ovvero la diminuzione di rappresentanza politica a livello locale, con grandi aggregazioni porti esattamente nella direzione opposta. Un nuovo ente più grande NON risolve la questione. Così come la questione non si può risolvere con la fusione dei comuni: qualche mese fa andai a Ligosullo ed intervistai gli abitanti sui benefici che avevano ottenuto dopo la fusione con Treppo Carnico. L’unica risposta affermativa fu che il costo delle imposte sulle immondizie era diminuito! Troppo poco direi.

LA TERZA VIA

Da diversi decenni, questa Regione ha mal interpretato il concetto di innovazione, legandolo, troppo spesso, purtroppo, solo ad un concetto industriale di processo o di prodotto. Ogni volta che ha provato a mettere mano nell’architettura istituzionale ha intrapreso strade che non hanno portato da nessuna parte.

Ritengo che esista un approccio diverso, fatto di valorizzazione di chi, ancora oggi, ha scelto la montagna come luogo di vita. Si tratta di processi lunghi, fatti di lavoro con le persone e le comunità. Una volta questo processo si chiamava “Animazione Locale” ed era finalizzata allo “Sviluppo Locale”. Tecniche e raccomandazioni che arrivavano dalla UE fin dal secolo scorso. In FVG queste, purtroppo, si sono tradotte in semplici riunioni di Stakeholders (che poi in alcuni casi rappresentano solo sé stessi), ed una serie di firme su verbali. A livello burocratico ineccepibile, nella sostanza inutili.

Dicevo prima che, affrontare la questione della montagna significa produrre cambiamenti ed introdurre concetti di innovazione. Innovazione istituzionale, innovazione tecnologica, innovazione nella gestione dei servizi, insomma tutto ciò che sta dentro al concetto di “Innovazione Sociale” che la Regione sembra non aver ben presente.

Secondo me, quindi, esiste una strada diversa, che si chiama democrazia.

Dove le singole comunità riprendono in mano il proprio destino. Per fare questo è necessario FORMARE una classe politica nuova e diversa, ridare senso al ruolo dei CONSIGLI COMUNALI e delle varie GIUNTE COMUNALI. In cui i rappresentanti locali siano affiancati da TECNICI capaci e non BUROCRATI che tutelano la loro sussistenza.

Per percorrere questa strada è necessario invertire la rotta da te indicata, responsabilizzare le comunità locali che devono riprendersi la “delega in bianco sul loro futuro” in mano e gestire il cambiamento, insomma si tratta di fare INNOVAZIONE SOCIALE.